Hermann

Giesecke

Hermann

Giesecke

Gesammelte Schriften

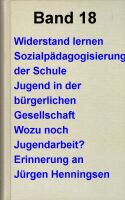

Band 18: 1984 - 1985

© Hermann Giesecke![]() Inhaltsverzeichnis

aller Bände

Inhaltsverzeichnis

aller Bände

Zu dieser Edition

Dieser 18. Band meiner gesammelten Schriften enthält Arbeiten aus den Jahren 1984 und 1985. In diesem Jahr war ich (seit 1967) als Professor für Pädagogik und Sozialpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Göttingen tätig. Nähere biographische Angaben finden sich in meiner Autobiographie Mein Leben ist lernen, Weinheim: Juventa Verlag 2000.

Die Texte sind nach ihrem Erscheinungsjahr geordnet.

Die Plazierung der Fußnoten wurde vereinheitlicht; sie befinden sich nun am Ende des jeweiligen Beitrags. Offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Darüber hinaus wurden die Originale jedoch nicht verändert. Nachträgliche Anmerkungen des Herausgebers sind durch (*) oder durch ein Namenskürzel ("H.G.") gekennzeichnet. Um die Zitierfähigkeit der Texte zu gewährleisten, wurden die ursprünglichen Seitenangaben mit aufgenommen und erscheinen am linken Textrand; sie beenden die jeweilige Textseite des Originals.

Die

Beiträge werden von "1"

an nummeriert, die vorangehenden Arbeiten befinden sich in den früheren

Bänden.

![]()

Inhalt von Band 18

138. Widerstand lernen (1984)

139. Skeptische und engagierte Notizen über Pädagogik (1984)

140. Wozu noch Jugendarbeit? (1984)

141. Zum Gedenken an Jürgen Henningsen (1984)

142. Wozu noch "Politische Bildung" (1985)?

143. Wer braucht Freizeitpädagogen? (1985)

144. Jugend in der bürgerlichen Gesellschaft (1985)

145. Vorbehalte gegen eine Sozialpädagogisierung der Schule (1985)

146. Auch Lehrer lernen dazu (1985)

![]()

138. Widerstand lernen (1984)Zum Verhältnis von Pädagogik und Protest

(In: W. Hill (Hrsg.): Widerstand und Staatsgewalt. Gütersloh 1984, S. 103-113)

Die 1983 begonnene Aufstellung neuer Raketen hat den Widerstand einer breiten Friedensbewegung quer durch alle Generationen und Parteien hervorgerufen. Dabei geht es nicht nur um das Recht auf Meinungsäußerung und auf öffentliche Demonstration der politischen Überzeugung in dieser Sache, sondern auch um Handlungen, die teilweise gegen bestehende Gesetze verstoßen, wie Besetzungen von Gebäuden und Gelände oder die Sperrung von Zufahrtswegen. Diese Friedensbewegung ist aber nur das markanteste Beispiel für die in den letzten Jahren zunehmenden Versuche, politische oder administrative Entscheidungen oder auch bestehende Rechts- und Besitzverhältnisse nicht mehr einfach hinzunehmen, sondern die Entscheidungsträger durch die Mobilisierung von öffentlicher Gegenmacht zu beeinflussen; man denke etwa an Hausbesetzungen, die Anti-Atomkraft-Bewegung sowie ökologisch motivierte Proteste.

An den Demonstrationen gegen die Aufstellung neuer Raketen haben auch Lehrer und Schüler während der Schulzeit teilgenommen, was die Frage aufwarf, welche Rolle die Schule - und damit die Pädagogik überhaupt - im Rahmen derartiger Protestbewegungen spielen könne und dürfe. Darf die Schule zum innenpolitischen Widerstand ermuntern oder gar auffordern? Dürfen die Lehrer in solchen politischen Kontroversen einseitig Partei ergreifen, z. B. unter Berufung auf die hohe Moralität derer, die sich gegen die Aufstellung neuer Raketen wenden? Haben diejenigen

103

recht, die den sogenannten "linken" Pädagogen die Schuld für die Protestbereitschaft eines Teils der Jugend zuweisen? Oder wird hier wieder einmal die Macht der Pädagogik erheblich überschätzt, hat die Bereitschaft von Menschen zum Widerstand ganz andere Quellen, über die Pädagogen gar nicht verfügen können? Solche Fragen sind Grund genug, dem Verhältnis von Pädagogik und Widerstand etwas genauer nachzugehen.

Zunächst einmal gilt es zu sehen, daß jede Erziehung immer auch Erziehung zum Widerstand ist. Wer erzieht, hat dabei Ziele im Auge, an denen sich das Kind orientieren soll, und das schließt andere Ziele aus; denen soll es sich widersetzen. Um kulturfähig werden zu können, muß das Kind der Allgegenwärtigkeit seiner Triebe widerstehen und diese zu ordnen lernen. Der Katholik oder Protestant soll sich der Versuchung und der Sünde erwehren, der überzeugte Nationalsozialist sollte sich einmal vom Liberalismus und der parlamentarischen Demokratie fernhalten, der Kommunist soll den Einflüsterungen der kapitalistischen Propaganda nicht erliegen. Deutschlehrer erwarten, daß ihre Schüler sich nicht mit Schundliteratur identifizieren, Geschichtslehrer, daß sie keine Neonazis werden.

Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren, und sie weisen alle in dieselbe Richtung: Wer erzieht, erzieht immer auch zum Widerstand, weil erzieherisches Handeln keine normative Gleichgültigkeit oder Beliebigkeit zuläßt. Das "Wozu" der Erziehung schließt immer auch ein "Wogegen" ein. Das Positive ist sozusagen ohne das Feindbild des Negativen nicht auszumachen.

Die in diesem Sinne erlernte Unterscheidung von "gut" und "böse", von "richtig" und "falsch" kann, wenn sie tief genug verinnerlicht wurde, in bestimmten Situationen zur Legitimation von Widerstand werden.

So war zum Beispiel für den Widerstand gegen das offensichtlich verbrecherische Nazi-Regime ein solcher moralischer Fundus unentbehrlich; er war insofern unproblematisch, als die moralische Rechtfertigung dafür kaum strittig

104

sein konnte, wenn man nicht schon innerhalb der moralischen Umwertungen des Nationalsozialismus gefangen war. Eine solche moralische Haltung kann aber unter anderen, etwa unter demokratischen Bedingungen, problematisch werden. Der Widerspruch zwischen den erlebten Realitäten und den rigorosen moralischen Ansprüchen an diese Realität, wie sie in der Erziehung verinnerlicht wurden, kann sogar so unerträglich werden, daß diese Spannung nur mit zur Not auch gewalttätigen Aktionen gemildert werden kann. Die Anfänge des linken Terrorismus bei uns hatten nicht wenig mit diesem Problem zu tun.

Die Beispiele zeigen ein unauflösliches Dilemma der Pädagogik. Einerseits ist eine erfolgreiche moralische Erziehung, die zur Identifikation mit dem Guten und zu einer entsprechenden Bildung des Gewissens führt, Voraussetzung sowohl für loyales bzw. Iegales gesellschaftliches Verhalten, wie auch für den Ungehorsam oder gar Widerstand gegen unmoralische politische Regimes wie den Nationalsozialismus. Andererseits kann eben diese Moralität aber auch zu falschen Schlußfolgerungen führen mit dem Ergebnis, daß gerade die moralischen Prinzipien, in deren Namen man antritt, dabei auf der Strecke bleiben. Die Erziehung - so läßt sich folgern - kann nicht über ihre Ergebnisse verfügen, also über das zukünftige Handeln der Erzogenen, und insofern kann es eine planmäßige Erziehung zum Widerstand gar nicht geben. Aus demselben Erziehungspotential erwachsen Anpassung und Loyalität wie auch Protest und Widerstand.

Aber Erziehung provoziert auch Widerstand gegen sich selbst. Kinder trotzen ihren Eltern, Schüler wenden sich gegen ihre Lehrer. Der Widerstand richtet sich hier gegen die Macht, die dem erzieherischen Handeln eigen ist. Widerstand zu leisten, sei es im Sinne der Erziehung oder sei es gegen ihre Ansprüche, und die dabei auftretenden Erfolge und Mißerfolge ertragen zu lernen, ist eine fundamentale Dimension der menschlichen Existenz. Wer sich nicht wenigstens gelegentlich den Ansinnen anderer widersetzen kann,

105

ist im Extremfall lebensunfähig. Erziehung setzt den Widerstand des Kindes notwendig voraus, ein widerstandsloses Kind könnte nicht erzogen werden, sich aber auch nicht von alleine entwickeln. Der nimmermüde Jasager ist eine Fiktion. Unsere Sozialität braucht die Balance von ja und nein.

Nun kennen wir jene dramatischen Konflikte, z. B. zwischen Vater und heranwachsendem Sohn, aus früheren Zeiten; die Literatur ist voll davon. Erwachsenidentität gewann der Sohn erst, wenn er in Auseinandersetzung mit seinem Vater eine neue Position zu ihm gefunden oder den nicht selten endgültigen Bruch heraufbeschworen hatte; manch sensibler Junge blieb dabei auf der Strecke, beschädigt für den Rest seines Lebens.

Solche Konfliktkonstellationen werden immer seltener. Die Dominanz des Vaters wie überhaupt die Erziehungsmacht der Familie ist im Vergleich zu früher gebrochen; Vater und Mutter versuchen, ihre Rollen im Umgang mit dem Kind einander anzugleichen; statt offener Auseinandersetzungen im Erziehungsprozeß findet sich immer häufiger psychologisierendes Verständnis. Aber der Widerstand des Kindes, den es zu seiner Selbstvergewisserung braucht, läuft dabei mehr und mehr ins Leere. Die moderne Erziehung postuliert nicht nur die rechtliche, sondern auch die psychologische Gleichheit von Vater- und Mutterrolle, und statt der offenen Auseinandersetzung psychologische Konfliktlösungsstrategien. Mit der Durchsetzung der "vaterlosen Gesellschaft" und mit der Abschwächung des traditionellen Erziehungsverhaltens verringert sich die Fähigkeit zu überzeugter Loyalität ebenso wie die komplementäre Fähigkeit zum Widerstand, wird weniger Widerstand gelernt als vielmehr Integration, oder, wie es im Jargon bezeichnenderweise heißt: das "Sicheinbringen" in soziale Beziehungen. Das Nein wird als Kränkung empfunden; als Ideal gilt ein soziales Beziehungsmuster, in dem so lange Kompromisse verhandelt werden, bis alle ja sagen kön-

106

nen.

Jene alte, strenge bürgerliche Erziehung hat also nicht nur - wie oft einseitig betont wurde - die sogenannten "autoritären Persönlichkeiten" hervorgebracht, sondern auch einen Teil jener Männer und Frauen, die gegen den Nationalsozialismus Widerstand geleistet haben.

Pädagogisch nachdenklich aber sollte machen, daß die moderne psychologisierende Erziehung Loyalität und Widerstand erschwert, weil sie entsprechende Konfliktsituationen zu meiden trachtet, sie vorweg künstlich entschärft oder z. B. in der Schule die "Subkultur" der Schüler mit ihrem Jargon und mit ihren Aufmüpfigkeiten zu integrieren versucht. Vieles deutet sogar darauf hin, daß manche jugendliche Rebellion der Gegenwart so zu verstehen ist, daß hier Widerstandserfahrung, die in der vorausgegangenen Erziehung nicht oder nicht genügend gemacht werden konnte, auf neuer Ebene gleichsam nachgeholt wird. Die Auseinandersetzung mit der Polizei ist endlich einmal eine Ernstsituation, kein pädagogisches "Als ob", hier kann man seine Kräfte messen, wird Widerstand sinnlich erfahrbar und vermag so etwas wie Selbstwertgefühl und Selbstbewußtsein zu vermitteln. Hier wird also in die öffentliche Sphäre verlagert, was jedenfalls früher sich im Erziehungsbereich zu vollziehen hatte, wodurch der falsche Eindruck eines politischen Engagements entsteht.

Tatsächlich jedoch sind solche Rebellionen unpolitisch, eine Verlängerung privater Probleme in die Öffentlichkeit. Die meisten Rebellionen verlaufen ja auch sanfter, ohne nennenswerte öffentliche Aggressivität: In der Drogen-, Sekten- und Neonazi-Szene. Da ist außer vagen Postulaten nichts von politischer Innovation zu entdecken oder gar von argumentativ durchformulierten politischen Konzepten, es sind Fluchtnischen derjenigen, die Widerstand nicht haben lernen können. Mangelnde Erziehung zum Widerstand kann also selbst zum öffentlichen, zum politischen Problem werden.

Das gilt auch noch für einen anderen Zusammenhang. Früher war die Erziehung nur mittelbar gesamtgesellschaftlich

107

orientiert, unmittelbar dagegen an gesellschaftlichen Teilkollektiven: Man wurde z. B. als katholischer oder evangelischer Christ erzogen, als Mitglied der jüdischen Gemeinde oder im Rahmen der sozialistischen bzw. kommunistischen Arbeiterbewegung, im Milieu des Offizierskorps oder des liberalen Bildungsbürgertums. Ein wichtiger Teil der Identität erwuchs aus einer solchen Zugehörigkeit.

Diese Kultur- und Erziehungsmächte sind inzwischen mehr oder weniger wirkungslos geworden, zwischen dem einzelnen und der Gesamtgesellschaft gibt es kaum noch stabile kulturelle Milieus, die allen gemeinsame Kultur ist die von den Massenmedien verbreitete. Gewiß leben wir alle noch außerhalb der Familie in vielfältigen sozialen Beziehungen, aber die sind - außer im Beruf - wählbar, somit austauschbar und fördern deshalb keine eigentümliche kulturelle Identität mehr.

An diesem Prozeß der Emanzipation von den Teilgemeinschaften und der Individualisierung ist die Pädagogik nicht unschuldig. Das moderne pädagogische Ideal nämlich, das sich in den letzten zweihundert Jahren durchsetzte, ist der mündige Mensch, der durchaus sich zugehörig fühlen mag zu einer sozio-kulturellen Gemeinschaft, wie etwa einer Kirche oder der Arbeiterbewegung, von dem aber erwartet wird, daß er dennoch sein Urteil selbständig findet, wenn es sein muß, auch gegen die Mehrheit seiner Gesinnungsfreunde.

Aufklärung hat also in diesem Sinne tatsächlich eine entfremdende Tendenz, und der Intellektuellenhaß nicht nur der Nazis kommt nicht von ungefähr. Gegenwärtige pädagogische Leitvorstellungen wie "Selbstbestimmung" und "Selbstverwirklichung" stellen den einzelnen Menschen und sein Wohlergehen in den Vordergrund, soziale Gemeinschaften werden nur in dem Maße akzeptiert, wie sie diesem Ziel nicht widersprechen. Wer den Eindruck hat, sich in seiner Familie nicht verwirklichen zu können, kann sich leicht scheiden lassen und damit die Familie auflösen. Die Zugehörigkeit des einzelnen aber zur Gesamtgesell-

108

schaft, ohne das Zwischenstück der Teilgemeinschaften, bleibt abstrakt, vermag die sinnliche Anschaulichkeit der alten Teilsozialitäten, der alten Milieus nicht auszustrahlen. Die demokratische Verfassung von Staat und Gesellschaft wird nicht als ein bestimmter, substantieller Inhalt erlebt, für den sich Identifikation und Engagement lohnen, sondern als ein Bündel von formalen Regeln und Mechanismen. Die politischen Parteien sind von Weltanschauungsparteien zu pragmatischen Machteroberungs- und Machterhaltungsapparaten geworden. Die soziale Kälte und Entfremdung in unserer Gesellschaft, über die insbesondere viele junge Menschen klagen, hat wesentlich etwas damit zu tun, daß für viele die verbindlichen Teilgemeinschaften fehlen, die nicht einfach abwählbar sind und die mehr repräsentieren als soziale Beziehungen auf Abruf.

Für unser Thema ist diese Entwicklung in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Einmal zeigte gerade der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, daß das Potential dafür aus der Zugehörigkeit zu solchen Teilgemeinschaften erwuchs. Da leisteten nicht abstrakte Staatsbürger Widerstand, sondern z. B. Katholiken, Protestanten, Sozialisten, Kommunisten, Offiziere. Ihr moralisches Fundament reichte zwar über ihre Teilgemeinschaft, sogar über das eigene Volk hinaus, aber diese allgemeinen moralischen Prinzipien wurden anerzogen im Rahmen der jeweiligen Teilgemeinschaften und dort in erster Linie praktiziert.

In vielen Fällen war ein solcher Widerstand nur durchzuhalten, weil man der politischen Isolierung durch die Verfolger das Bewußtsein von der Solidarität der anderen entgegensetzen konnte. Berichte aus den Konzentrationslagern haben das vielfach belegt, etwa am Beispiel des Katholiken, der sich in der Gemeinschaft seiner Kirche geborgen wußte, oder des Kommunisten, der an seine draußen weiterkämpfenden Genossen dachte.

Andrerseits markierte die Zugehörigkeit zu einer Teilgemeinschaft auch Grenzen der Widerstandsbereitschaft. Charakteristisch dafür ist der bekannte Satz von Martin

109

Niemöller, daß man geschwiegen habe, als die Juden und die Kommunisten von der Gestapo abgeholt wurden, und als man selber abgeholt wurde, da habe es niemanden mehr gegeben, der dagegen hätte protestieren können. In der Tat gehörte es zur Taktik der nationalsozialistischen Machtergreifung, die Teilgemeinschaften auseinanderzudividieren, die Hoffnung entstehen zu lassen, es ginge nur gegen die Juden und Kommunisten, die anderen hätten nichts zu befürchten. Die Distanz der Teilgemeinschaften - vor allem der Kirchen - zum Staat trübte den Blick dafür, daß nur das rechtzeitige Eintreten für die Rechte jedes Bürgers auch für die eigene Teilkultur die erfolgreichste Form von Widerstand gewesen wäre.

Heute dagegen wird politischer Widerstand kaum noch von der moralischen Basis solcher Teilgemeinschaften aus geleistet - eine Ausnahme ist vielleicht die Evangelische Kirche im Rahmen der Friedensbewegung; im Gegenteil dient der Protest vielfach dazu, solche Gemeinschaften neu zu stiften. Dafür sind die Auseinandersetzungen mit der Polizei eine Art von Symbol, um das herum neue Solidaritäten und die unmittelbare Gruppe übersteigende Sozialitäten entstehen könnten. Dieser Gedanke spielte schon in der Anfangsphase des linken Terrorismus eine Rolle und läßt sich seitdem bei allen Protestformen beobachten.

Deshalb sind die Symbole von großer Bedeutung, wie überhaupt die Gesetzesübertretungen hier in erster Linie symbolischen Sinn zu haben scheinen: Das besetzte Haus als Symbol für eine neue, noch undeutliche Form des Zusammenlebens; die gesperrte Militärzufahrt als Symbol für den falschen Weg usw. Derartige Symbole und einprägsame Slogans sind anschaulich genug, um potentielle Anhänger zu solidarisieren, sie sind offen genug, um im übrigen verschiedene Positionen unter einen Hut bringen zu können, und sie zeigen zudem, daß das Ziel noch unklar ist, sich sozusagen noch nicht in präzise Texte fassen läßt.

Anhängerschaft für politischen Protest und Widerstand erwächst also nicht mehr in erster Linie aus einer bestimmten

110

Interessenlage - wie etwa beim früheren Klassenkampf - und auch nicht aus dem Potential einer bedrohten Teilgemeinschaft, vielmehr kann sie sich nur über den Anspruch der moralischen Überlegenheit konstituieren.

Genau das ist aber das Problem: So richtig es ist, daß ohne moralisches Fundament zumindest demokratische Politik in der Luft hängt, so problematisch war immer schon die Moralisierung der Politik im ganzen; denn Moralismus neigt zum "Entweder-Oder", praktische Politik aber bedarf des "Sowohl-als-auch".

Die irrationalen Elemente vieler gegenwärtiger Protestformen - die Sehnsucht nach neuen Gemeinschaften, nach der Geborgenheit einfacher Lebensverhältnisse, nach Selbstdarstellung, nach Kompensation für eine permissive Erziehung, nach unmittelbarer Erfüllung der eigenen Wünsche - sind auch eine Gefahr für das Funktionieren hochkomplexer gesellschaftlicher Mechanismen. Diese vertragen weder falsche Gefühle noch bloße Wünsche, deren Realisierbarkeit nicht überprüft wurde. Für die Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach verläßlichen menschlichen Beziehungen ist nicht die Politik zuständig; die Trennung von öffentlicher und privater Sphäre ist vielmehr eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren komplexer Gesellschaften. Die gegenwärtigen Protest- und Widerstandsbewegungen sind also keine im eigentlichen Sinne politischen Bewegungen, sondern kulturelle. Es geht nicht in erster Linie um die Korrektur politischer Entscheidungen, sondern um eine grundlegende kulturelle "Umkehr", um die Neudefinition von privaten und gesamtgesellschaftlichen Werten. Die breite Friedensbewegung wurde nicht ausgelöst durch die politisch-technische Frage, ob die neuen Raketen den Frieden wirklich mehr gefährden als die zahllosen schon vorhandenen; vielmehr war die Neuaufstellung ein Auslöser für die grundsätzliche Frage, welchen Sinn eigentlich ein Leben haben soll, in dem solche gewaltigen Ressourcen nicht zu seiner Verbesserung, sondern zu seiner ständigen Bedrohung verbraucht werden.

111

Auch die Startbahn West war weniger konkreter Gegenstand einer politischen Kontroverse, als vielmehr Anlaß für den breiten Ausbruch einer Stimmung gegen Überzivilisation und Ausbeutung der wenigen noch verbliebenen ökologischen Reserven.

Die Frage des Protestes ist nicht, ob diese oder jene politische Entscheidung richtig war, sondern wie man heute und in Zukunft leben will oder kann. Es geht um eine Kritik der leitenden Werte unseres politisch-gesellschaftlichen Systems, z. B. Arbeitszentriertheit des menschlichen Lebens, Wirtschaftswachstum und Technologieeinsatz um jeden Preis. Derartige Maximen für politisches Protestverhalten setzen die massenhafte Erfahrung von Wohlstand voraus, und sie wären noch vor zwanzig bis dreißig Jahren gar nicht denkbar gewesen; denn der Protest richtet sich ja gerade gegen jene gesellschaftlichen Wertvorstellungen, die den Massenwohlstand erst ermöglicht haben und von denen man befürchtet, daß sie ihn in Zukunft gefährden würden.

Die Erziehung der heute Lebenden und eben auch der Protestierenden hat jene Werte vertreten, die heute fragwürdig geworden sind. Insofern richtet sich der gegenwärtige Protest auch gegen die Erziehung, aber er unterstreicht eben auch noch einmal unsere These, daß die Pädagogik keine Macht über Loyalität und Widerstand hat.

Gleichwohl hat die Schule in diesem Zusammenhang eine wichtige Aufgabe. Ihre Funktion kann nicht sein, für die Regierungsmeinung oder für die Meinung des Protestes Partei zu ergreifen. Das verbietet schon die Tatsache, daß die staatlich monopolisierte Schule für alle Kinder da ist, nicht nur für die Kinder der einen oder anderen politischen Richtung, und daß sie insofern Konsens anzustreben hat. Sie hat ein Ort der Besinnung zu sein, in dem über politische Streitfragen sachlich nachgedacht werden kann. Sie vertritt keine politischen Positionen, sie läßt sie überprüfen - auch die der Lehrer und der Schüler. In ihr lernt man nicht politisches Handeln, sondern bestenfalls politisches Denken. Sie kann politischen Widerstand nicht initiieren

112

oder forcieren, aber sie kann ihn, wenn er manifest wird, zum Thema des Unterrichts machen. Sie kann die Welt außerhalb ihrer Mauern nicht besser machen, keine neuen kulturellen Milieus oder Gemeinschaften stiften, sie kann höchstens angemessene Vorstellungen über die gesellschaftliche Realität vermitteln. "Aufklärung" muß ihr Metier bleiben, auch wenn dadurch die Ausbildung von Gesinnungsgemeinden erschwert wird - sie könnten ja auch die falschen sein.

Das Ergebnis der Aufklärung aber bleibt unverfügbar: Sie kann Terroristen und Parlamentarier produzieren, Hausbesetzer und Polizisten, Befürworter und Gegner der "Startbahn West" - denn sie haben alle dieselben Schulen besucht.

113

139. Skeptische und engagierte Notizen über Pädagogik (1984)

(In: Deutsche Pädagogen der Gegenwart. Ihre Erziehungs- , Schul- und Bildungskonzeptionen. Bd 1, hrsg. v. Rainer Winkel, Düsseldorf 1984, S. 65-86)

Die Aufforderung, meine Vorstellungen zu wichtigen Problemen der Erziehungswissenschaft und Bildungspolitik zu formulieren, könnte zu rein additiven Thesen und Argumentationen führen. Um dies zu verhindern, muß ich einen übergeordneten Gesichtspunkt finden, der nach meiner eigenen Einschätzung konstitutiv für meine Vorstellungen ist, von dem her diese sich dann auch ordnen lassen. Dabei spielen natürlich auch biographische Erfahrungen eine Rolle, wie ich sie in den anschließenden "Biographischen Hinweisen" notiert habe. Das entscheidende Leitmotiv für meine pädagogische Arbeit ist - so glaube ich - einerseits eine gewisse Skepsis gegenüber aller planmäßigen pädagogischen Professionalität und gegenüber solchen erziehungswissenschaftlichen Konzepten und Theorien, die diese fördern. Andererseits geht von den Sachverhalten und Problemen der Pädagogik eine eigentümliche Faszination aus, die mich immer noch beeindruckt und motiviert. Von beiden Aspekten möchte ich sprechen, wobei mir Subjektivität gestattet sei - einmal, weil es sich dabei durchweg um unvollendete Überlegungen handelt, zum anderen, weil Subjektivität notwendigerweise ein Moment jeder Selbstdarstellung ist. Ich beginne mit den skeptischen Hinweisen.

Alle sogenannten "Bildungserlebnisse", an die ich mich erinnere, also jene Szenen, die einem rückblickend als für die eigene Identität fachlich oder symbolisch von Bedeutung erscheinen, haben nichts mit pädagogischer Professionalität zu tun, sondern nur mit Menschen, die etwas authentisch vertraten oder deren Haltung überzeugte. Damit will ich ausdrücken, daß ich mißtrauisch bin gegen die Pädagogik, insofern sie auf die Machbarkeit des menschlichen Geistes und der Persönlichkeit spekuliert. Ich kann mir nicht vorstellen, daß auch nur eine einzige wichtige menschliche Qualität - sei es ein Motiv, ein Gedanke, ein Gefühl - das Ergebnis der Planung anderer Leute ist. Viel eher sind es "ungewollte Nebenwirkungen" derartiger Absichten. Was wir pädagogisch planen, ist immer nur ein mehr oder weniger notwendiger Rahmen, gleichsam eine Bedingung der Möglichkeit dafür, daß sich etwas für die Entwicklung der Persönlichkeit Wichtiges ereignen kann. Aber die wirklich tiefergehenden Dimensionen, wie Sinnhaftigkeit und Wertbezug oder gar Identität, ergeben sich eher trotz dieses Rahmens als seinetwegen. Wenn ich zum Beispiel den Aufwand und die Subtilität betrachte, mit der heute sogenannte "didaktische Analysen" gemacht werden, dann frage ich mich, ob es nicht besser wäre, diesen Aufwand in das Studium der Sachverhalte zu stecken, so daß man mit diesen alle möglichen Strukturvariationen durchspielen kann, ein gutes Schulbuch zu benutzen und den Kindern gegenüber einfach ein normales Maß an freundlicher Zuwendung aufzubringen. Jede unnötige Pädagogisierung entfremdet uns den Sachverhalten und Realitäten wie den Menschen, vor allem trennt sie die Generationen, indem sie sachliche und menschliche Authentizität beseitigt oder behindert. Alle grundlegenden

66 (S. 65 ist Deckblatt, H. G.)

pädagogischen Probleme sind ja Sonderfälle allgemeiner menschlicher Probleme. Didaktisch zum Beispiel verhalte ich mich schon, wenn ich einem Fremden den Weg erkläre. Ich mache mir eine Vorstellung von seinen Vorkenntnissen (daß er zum Beispiel "rechts" und "links" unterscheiden kann) und versuche, mit meinen Informationen daran anzuknüpfen. Und wenn ich über ein didaktisches Problem in einer Anfängervorlesung spreche, dann mache ich das anders - in der sachlichen Struktur wie in der Vortragsweise - als wenn ich es zum Beispiel einem Experten erläutern möchte. Ich sage es in beiden Fällen nicht nur anders, ich sage auch etwas anderes. Indem ich dialogisiere, also das vermutete Vorverständnis des anderen in meinen Text einbeziehe, strukturiere ich ihn auch entsprechend. Didaktik ist nichts anderes als die Reflexion derart alltäglicher Vorgänge, sicher auch zu dem Zweck, sie zu verbessern. Aber ich sehe nicht, wie man daraus den Unterschied von "Fachwissenschaft" und "Fachdidaktik" konstruieren kann, es sei denn, man versteht zum Beispiel unter "Fachdidaktik Politik" "Politik für das Vorverständnis von Kindern". Nun will ja die "Fachdidaktik" den Kindern gar nicht nur etwas erklären, sondern sie tut dies von einem bestimmten Zweck her, nach dem das zu Erklärende ausgewählt und gedeutet wird. Je mehr die Pädagogik beziehungsweise die Didaktik an Bedeutung gewinnt, um so mehr treten diese Zwecke in den Vordergrund, nur über die Zwecke, nicht über die Sachverhalte kann sich die Pädagogik legitimieren. Das ist der entscheidende Unterschied: Jeder, der anderen etwas erklären will, handelt didaktisch, ob er das weiß oder nicht. Aber nicht jeder will dabei mehr oder anderes, als daß es lediglich verstanden wird. In der Pädagogik muß das zu Verstehende zum Beispiel erzieherisch wertvoll sein oder bildend wirken oder "Qualifikationen" hervorrufen. Allerdings gibt es hier wichtige Abstufungen.

Im alten Konzept der "Bildung" waren Sache und Zweck noch halbwegs miteinander versöhnt, der "Bildungswert" wurde in der Sache selbst gesucht, war Ergebnis einer eigentümlichen Form der Sachanalyse. In den Begriffen "Qualifikation" und "Lernziel" sowie in der curricularen Vorstellung, kognitives Lernen solle einem bestimmten Verhalten in bestimmten Situationen dienen, sind Sachverhalt und Zweck vollends auseinandergetreten, wird der Sachverhalt für die Zwecke unverhohlen verwertet. Natürlich wissen wir alle, daß es "die Sache" als solche nicht gibt, daß wir sie definieren müssen und daß diese Definitionen nicht zweckfrei sind, sonst würde Wissen unbrauchbar für die Meisterung des Lebens. Aber es ist ein Unterschied, ob dies je individuell geschieht oder in politischen Zusammenhängen, wo spezifische Legitimationen anzutreffen sind, oder in der Pädagogik beziehungsweise Didaktik. Ich glaube, die Pädagogik braucht als regulative Idee die Vorstellung von kultureller Objektivität, die sie zu vermitteln, aber in ihrer Substanz nicht anzutasten hat. Sonst wird sie, da sie Zwecke nicht selbst setzen kann, abhängig von politischen Moden und Mächten,

67

denen sie sich selbst bis in ihre wissenschaftliche Struktur hinein unterwerfen muß; denn "Praxis" ist ja nicht nur ein Tätigkeitsfeld, sondern auch ein politisches Entscheidungsfeld. Wenn pädagogische Berufspraxis der zentrale Inhalt des Studiums ist, dann folgt daraus zwingend, daß die für diese Praxis Verantwortlichen auch das Sagen über die Inhalte bekommen müssen. Dieser Prozeß ist längst im Gange, er wird nur noch gebremst durch die Maximen des "Karlsruher Urteils", und ich verstehe heute sehr viel besser als früher den Widerstand der Universitätsfächer gegen die Pädagogisierung. Der Prozeß der Pädagogisierung der Kultur, er wird zum Motor einer allgemeinen "Halbbildung" (Adorno). In der alten "Lehrerbildung" zum Beispiel ging es darum, daß der angehende Lehrer sich selbst bildet - unter anderem dadurch, daß er sich mit pädagogischen Problemen beschäftigt. Heute soll er schon "pädagogische Handlungskompetenz" erwerben, bevor er noch einen pädagogischen Gedanken durchbuchstabiert hat. Er wird zum Träger, zum Transporteur von Lernzielen und Kommunikationstechniken. Verräterisch ist da der Topos von der "Integration von Theorie und Praxis". Theorie - was immer das sein mag - soll nur so weit gelten, wie sie in einer bestimmten Praxis verwertet werden kann, wie sie in diesem Sinne integrationsfähig ist. Von "Integration" läßt sich aber nicht reden, wenn man auch das Widerspenstige und Utopische an Theorien ernstnehmen, sie zum Beispiel als regulative Ideen sehen würde. Einleuchtend an diesem Topos ist die Tatsache, daß im Akt des pädagogischen Handelns Zweck, Ziel, Mittel, Erfahrung und Wissen so kombiniert - nicht "integriert" - werden müssen, daß dieser Akt selbst als sinnvoll erscheinen kann. Das setzt aber gerade einen Reichtum an Vorstellungen und Wissen voraus, der als Potential für künftige Handlungen zur Verfügung bleiben muß und gerade deshalb vorweg nicht verwertet und integriert werden darf. Da zudem pädagogisches Handeln je individuelles Handeln ist, können die darauf konzentrierten geistigen Akte ebenfalls nur individuell geleistet werden, sie können also nicht "veranstaltet" werden oder als planmäßiges Ergebnis pädagogischen oder wissenschaftlichen Veranstaltungen entspringen. Genau dies aber wird suggeriert, wenn jene "Integration" zum Programm von Studienordnungen wird. Wird dies ernsthaft versucht, dann können nur pädagogische und politische Ideologien dabei herauskommen. Es gibt Dinge, die kann man lernen, aber nicht lehren, dazu gehört der Komplex des pädagogischen Handelns. Abgesehen davon gibt es "pädagogische Praxis" nicht nur an Schulen, sondern auch an Hochschulen und im Alltagsleben der Studenten. Wer im Seminar ein Referat hält, ist didaktisch tätig. Die Hochschule kann die künftige Berufspraxis nur sehr bedingt antizipieren. Je mehr sie dies versucht, um so mehr ignoriert sie sich selbst als pädagogische Praxis, es gibt an der Hochschule keine andere Praxis als ihre eigene. Das pädagogische Studium kann der künftigen Berufspraxis nur insofern zugute kommen, als es - die bisheri-

68

gen Erfahrungen der Studenten aufgreifend und ansprechend - ein Mindestmaß an sachbezogenen Vorstellungen und an sozialer Phantasie zu entwickeln vermag. Im übrigen sind transferierbar die beim Studium erworbenen formalen Fähigkeiten. Die Wende von der Lehrerbildung zur Lehrer-"Berufsausbildung" hat das Studium zwar nicht "praxisnäher" gemacht, aber seine Inhalte reglementiert und funktionalisiert. Gibt es aber wirklich irgend etwas in den Humanwissenschaften, das zu wissen einem Lehrer schadet? Und was nützt ihm wirklich und wer will das wissen? Meine Beispiele zum Komplex der Didaktik haben allerdings das Kernproblem unterschlagen. Sie haben unterstellt, daß im Normalfalle jemand etwas wissen will, daß er das Thema nennt, über das er informiert werden möchte. Das Problem der Didaktik ist aber in sehr vielen Fällen im Schulalltag, wie man Leuten etwas beibringt, was sie eben nicht wissen wollen, wofür sie sich zumindest in diesem Augenblick gar nicht interessieren. In dem Maße, wie Drohungen mit Züchtigung, Arbeitslosigkeit, Statusverlust oder Aufstiegssperre immer weniger fruchten, muß motiviert, etwas "in den Fragehorizont gebracht" und ein Arsenal von methodischen Einfällen in Anschlag gebracht werden. Didaktik wird hier zum massenhaft organisierten Versuch, Fragen zu beantworten, die nicht gestellt wurden - eine auch dann nicht sehr überzeugende Vorstellung, wenn man wie ich auch von der Notwendigkeit ausgeht, wenigstens einen Grundkanon an Wissen und Bildung jedem Kind zu vermitteln. Das kann ich hier im einzelnen nicht erörtern, aber ganz offensichtlich ist das "Zuckerbrot" der Didaktik, nämlich das Umschmeicheln der Motive, Interessen und Bedürfnisse des Kindes, in dem Maße gewachsen, wie die "Peitsche" des Lebenskampfes, also z. B. der sozialen Folgen von Lernunlust, zurückgenommen wurde. Man kann diesen Prozeß für einen Fortschritt an Humanisierung halten, aber wenn wir heute schon Studenten zum Studium motivieren wollen, die schließlich dazu nicht gezwungen sind, dann frage ich mich, ob dieser Prozeß der Pädagogisierung die Menschen wirklich glücklicher macht oder nur auf neue Weise wieder entmündigt.

Der Skepsis gegenüber einer allzu extensiven Pädagogisierung des Lebens - auch und gerade des Lebens in pädagogischen Institutionen - entspricht meine Distanz gegenüber "Verwissenschaftlichung" des pädagogischen Denkens. Die wissenschaftstheoretische Diskussion der letzten fünfzehn Jahre hat mich wenig berührt. Ihre einzig erkennbare Relevanz war die ideologische Polarisierung wissenschaftlicher Argumentationen. Ich konnte einfach nicht erkennen, welchen Nutzen diese Debatte für die Pädagogik als Wissenschaft, für ihr Studium sowie vor allem auch für die Lehrer und Sozialpädagogen haben sollte. Mein Ausgangspunkt ist, daß wir es in der Pädagogik mit einer Reihe von grundlegenden Problemen zu tun haben, die sich dem Handeln in pädagogischen Institutionen wie auch zumindest teilweise im übrigen Lebenszusammenhang stellen; diese gilt es zu erkennen

69

und zu beschreiben, wobei die benachbarten Wissenschaften - Psychologie, Soziologie, Politik - mit ihren einschlägigen Erkenntnissen als "Hilfswissenschaften" in Anspruch zu nehmen sind. Die Zahl dieser Probleme ist begrenzt, und sie lassen sich grob durch die zentralen Begriffe unserer Disziplin kennzeichnen: Sozialisation, Erziehung, Bildung, Didaktik und Methodik u. a. m.

Da der pädagogische Handlungszusammenhang, der da aufgeklärt werden soll, komplex ist, muß auch die pädagogische Theoriebildung bis zu einem gewissen Grade komplex bleiben. Was nützt es zum Beispiel dem Lehrer, wenn er viel über Lernmotive weiß, aber dabei die Wirkung von Gruppenstrukturen oder die Bedeutung der sozialen Herkunft seiner Schüler übersieht? Die Notwendigkeit einer "ganzheitlichen" Sicht des pädagogischen Handlungszusammenhangs ist das Ärgernis der Pädagogik in ihrem Verhältnis zu den anderen Wissenschaften, denn sie kann so dem Idealbild moderner Sozialwissenschaften nicht entsprechen. Vieles, was diese Wissenschaften erforschen, ist - auch wenn es sich um einschlägige Gegenstände handelt - für sich genommen gar nicht pädagogisch brauchbar, weil es entweder zu spezialistisch ist und damit einen zu kleinen Teil des komplexen Handlungsfeldes beleuchten würde, oder weil ganz einfach ein normaler Lehrerkopf nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit für Detailinformationen hat, wenn er sein Handlungsfeld im ganzen im Blick behalten will. Notwendigerweise ist pädagogisches Handeln letztendlich dezisionistisch, das heißt es gibt für eine konkrete pädagogische Entscheidung in einer bestimmten Situation, auch wenn man Einverständnis über das Ziel unterstellt, keine allgemein überzeugenden Gründe, mit denen etwa alle anderen möglichen Entscheidungen verworfen werden könnten. Man denke nur daran, wie viele gleich sinnvolle Möglichkeiten es gibt, ein Thema im Unterricht zu gestalten. Didaktik ist nicht die Wissenschaft von "richtigen" Lösungen, sondern vom Reichtum der Möglichkeiten. Weitgehend dezisionistisch geregelt sind auch die bürokratischen Rahmenbedingungen von Institutionen, wenn man die dafür gegebenen Begründungen unter die Lupe nimmt. Die wissenschaftliche pädagogische Reflexion kann nur in Extremfällen, wenn es zum Beispiel eindeutig um die Würde des Kindes geht, aber nicht im Normalbereich überzeugend zu eindeutig "richtigen" Entscheidungen führen, sondern nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, falsche zu vermeiden. Das gilt schon unter der Voraussetzung, daß es jeweils nur um ein bestimmtes Ziel geht. Tatsächlich jedoch geht es meist darum, mehrere Ziele zu berücksichtigen, die sich sogar widersprechen können und zwischen denen deshalb balanciert werden muß: In der Schule etwa um die Ziele Benoten und Fördern, Schülerinteressen aufgreifen und Lehrplan erfüllen. In solchen Fällen - und das sind die Normalfälle in der pädagogischen Berufspraxis - ist der Begriff der "richtigen" pädagogischen Entscheidung gegenstandslos, weil es für eine ausgewogene Balance von Zielen keinen

70

eindeutigen Maßstab geben kann. In unserer heutigen "berufsbezogenen" Lehrerausbildung wecken wir vielfach falsche Erwartungen, insofern wir den Studenten suggerieren, sie könnten bei uns "richtiges" pädagogisches Handeln lernen. Viel sinnvoller schiene es mir, eine pädagogische Handlungstheorie zu entwickeln, in der nicht die "richtige" Planung, sondern die angemessene Korrektur von Lernprozessen im Vordergrund steht.

Ich kann dieses Problem hier nicht vertiefen, sondern führe es nur zur Begründung meiner These an, daß weder eine Vermehrung des humanwissenschaftlichen Wissens noch auch schon eine Wissenschaftsstruktur, die der praktischen Denkstruktur des professionellen Pädagogen entfremdet ist, der Verbesserung der pädagogischen Praxis dienen können. Der Lebenszusammenhang selbst, in dem sich pädagogisches Handeln abspielt - wozu unter anderem die Nichtvermehrbarkeit von Zeit gehört - und die Tatsache, daß jeder Lehrer nur einen Kopf hat - was durch Teamarbeit nur sehr begrenzt kompensiert werden kann - setzt der pädagogischen Reflexion qualitativ wie quantitativ unüberschreitbare und relativ enge Grenzen. Die wissenschaftliche Pädagogik kann nur innerhalb dieser Grenzen wirken, so daß Bescheidenheit in den Ansprüchen angezeigt ist.

Die erwähnten Grundprobleme der pädagogischen Praxis lassen sich systematisch und historisch darstellen. Die historische Darstellung hat den Vorteil, daß sie Veränderungen deutlich machen kann, also zum Beispiel: Wie haben sich die Konzepte des pädagogischen Verhältnisses geändert und was drückt sich in diesen Veränderungen aus? Einmal läßt sich daran zeigen, wie unterschiedlich scheinbar gleichbleibende praktische Probleme definiert werden können, daß dies aus unterschiedlichen Begründungszusammenhängen erfolgen kann und daß der jeweilige Handlungsspielraum begrenzt ist durch politisch-gesellschaftliche Faktoren, durch allgemeine Verhaltens- und Denkerwartungen zum Beispiel oder durch regelrechte Tabus. Zeichnet man solche Entwicklungen nach, dann wird deutlich, wie sehr pädagogische Vorstellungen und Praktiken mit dem übrigen Alltagsleben verbunden sind, von der jeweils herrschenden "öffentlichen Meinung" mehr bestimmt sind als von den pädagogischen Klassikern. Zum andern vermag sich die Vorstellungskraft von der Unmittelbarkeit der Gegenwart und ihrer wissenschaftlichen Moden zu distanzieren, sie wird reicher und differenzierter.

Skepsis ist angebracht nicht nur wegen der instrumentellen Dimension der Pädagogik, nicht nur wegen der Überschätzung des Wissenschaftsbedarfs der außeruniversitären Praxis, sondern auch aus sozial-emotionalen Gründen. Wie alle Wissenschaften und Berufe, die auf der Hilfsbedürftigkeit der Mitmenschen basieren, steht auch die Pädagogik in der Gefahr, diese ihre Basis auszubeuten. Über das, was man früher einfach das "Diakonie-Syndrom" nannte, sind inzwischen subtile psychologische Untersuchungen entstanden, die etwa den "hilflosen Helfer" thematisieren. Das Problem ist klar: Wer beruflich mit Abhängigen und Schwächeren zu tun hat, neigt

71

dazu, eigene emotionale Bedürfnisse dabei zu realisieren, ja, möglicherweise ist dies oft sogar das (unbewußte) Motiv, um einen solchen Beruf zu wählen. Bis zu einem gewissen Grade ist die sozial-emotionale Dimension zweifellos nötig für ein pädagogisches Verhältnis. Man muß Kinder schon mögen und auch an ihren Gedanken und Gefühlen Gefallen finden können, man muß aus dem Umgang mit ihnen auch Befriedigung ziehen können. Problematisch wird es erst dann, wenn der professionelle Umgang mit Kindern und Jugendlichen solche Bedürfnisse kompensieren oder gar ersetzen soll, die nur an anderer sozialer Stelle zu befriedigen sind. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde viel über den "Eros" im pädagogischen Verhältnis diskutiert. Heute sind wohl andere Probleme wichtiger. Frustrationen zum Beispiel in der Partnerbeziehung und Kontaktschwierigkeiten in der Gleichaltrigengruppe sind problematische Hypotheken für den pädagogischen Bezug. Gerade heute, wo zumal in der jungen Generation das Fehlen menschlicher Wärme in den Alltagsbeziehungen schmerzlich empfunden wird, scheint der Wunsch nach befriedigenden menschlichen Alternativen nicht wenige zum pädagogischen Studium zu drängen. Kinder und Jugendliche lassen sich aber auch als Vehikel, ja sogar als Legitimation für politische und gesellschaftliche Interessen verwenden. Die gegenwärtige Jugenddiskussion ist voll von Beispielen.

Die darin liegenden Gefahren mögen so lange gering bleiben, wie sie Einzelfälle sind und als solche korrigierbar beziehungsweise aufklärbar bleiben. Erheblich größer wird die Gefahr, wenn solche Fehler sich gleichsam institutionell verfestigen können, beziehungsweise in Institutionen zur positiven Norm erhoben werden. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn in unseren Schulen und Hochschulen "Beratung" aus dem übrigen Zusammenhang ausgegliedert wird, sei es, weil es auf diese Weise zusätzliche Personalstellen gibt, sei es, weil Studienregelungen so kompliziert sind, daß sie ohne ständige Beratungen nicht erfüllt werden können. Hier wird der pädagogische Akt der Beratung erzwungen und dem Berater ein weites Feld für seine sozial-emotionalen Bedürfnisse eröffnet. Ähnlich zu bewerten sind solche didaktischen Konzepte, die weniger auf der sachorientierten Beziehung zwischen Schüler und Lehrer basieren als vielmehr auf der kommunikativen Dimension im allgemeinen. Aber die Frage der "institutionellen Verfestigung" gerade auch der problematischen Aspekte der Pädagogik, stellt sich noch grundsätzlicher.

Unsere pädagogischen Klassiker waren ganz überwiegend "Einzelkämpfer", nämlich institutionell wenig abgesichert. Ihre pädagogischen Theorien entstanden aus ihrer praktischen pädagogischen Arbeit und zu deren öffentlicher Rechtfertigung, um zum Beispiel weiterhin Geld und das Wohlwollen der öffentlichen Meinung zu bekommen. Ihre bedeutendsten Texte waren im allgemeinen die "subjektiven", aus der unmittelbaren Arbeit heraus entstandenen. Sie ermöglichen uns, aus ihren Stärken wie aus ihren Fehlern

72

zu lernen. Solche Texte gibt es auch heute noch, zum Beispiel von Lehrern. Auch meine "Didaktik der politischen Bildung" ist noch so entstanden: als Resümee einer jahrelangen Tätigkeit in der außerschulischen Jugendbildung. Heute könnten "Klassiker" sich bei uns kaum noch entfalten. Die pädagogische Theorie wird an den Hochschulen gemacht und zwar nach deren Regeln, das heißt ohne daß ihr eine eigene pädagogische Praxis zugrunde liegt - obwohl die Hochschullehre selbst ja als eine solche gelten könnte. Nun werden die Probleme nicht mehr aus der pädagogischen Praxis heraus definiert, sondern von außen für sie. Früher wurden viele pädagogische Dissertationen von Lehrern oder Sozialpädagogen verfaßt, also aus der außeruniversitären Praxis heraus. Heute entstehen sie meist von vornherein im Rahmen der Universität, verfaßt von jungen Kollegen, die meist vom Abitur an auf der Hochschule geblieben sind und die nun pädagogische Felder als "Material" suchen. Sehr gut läßt sich diese Entwicklung und ihre Problematik an der Didaktik der Politik zeigen. Die ersten einigermaßen brauchbaren Konzepte entstanden Anfang der sechziger Jahre, verfaßt von Kollegen, die sie in Schule, Erwachsenenbildung oder Jugendarbeit auch selbst erprobt hatten. Inzwischen ist die politische Didaktik an den Hochschulen etabliert. In den siebziger Jahren entstanden zahlreiche Arbeiten über sie, denen anzumerken war, daß Didaktik nun ein "Gegenstand" war, der für die Produktionszwecke der Universität - zum Beispiel Dissertationen herzustellen - zu bearbeiten war. Viele solche Arbeiten waren für das, was sich praktisch im Begriff der Didaktik ausdrückt, ziemlich bedeutungslos, andere förderten lediglich die Politisierung beziehungsweise politisch-ideologische Klassifizierung der Didaktik. Nun wird wissenschaftliche Pädagogik in erster Linie für das System der Hochschule produziert, für den internen Wettbewerb der Fachkollegen. Und was wird aus der pädagogischen Praxis außerhalb der Hochschule? Hier spielen offensichtlich drei Sorten von Texten eine Rolle. Da sind einmal die Rechtstexte, die den Handlungsspielraum konstituieren und begrenzen - Gesetze, Richtlinien, Erlasse. In sie sind eingegangen erziehungswissenschaftliche und didaktische Fragmente sowie sogenannte "Erfahrungen" aus der Praxis selbst. Dann gibt es die offiziellen erziehungswissenschaftlichen Texte, die an den Hochschulen produziert werden und mit denen sich die angehenden Lehrer und Sozialpädagogen einlassen müssen. Aber in ihrer eigenen pädagogischen Praxis, in der Schule, im Kindergarten, im Erziehungsheim, da machen sie ihre eigenen Texte, in die manches aus der offiziellen wissenschaftlichen Pädagogik einfließen mag - vor allem das, was dem Ansehen des Berufes und seiner materiellen Anerkennung zugute kommt - die aber im übrigen von anderen Autoren bestimmt sind, von den Anforderungen des Alltags zum Beispiel oder von den Traditionen der Institution oder einfach auch von den anderen Kollegen. Diese "Texte" werden in der Regel nicht zu Papier gebracht und der Öffentlichkeit übergeben, und sie entziehen sich

75

auch wegen ihrer Komplexität weitgehend einer empirischen Erschließung. Praxis, das ist eine Fülle ungeschriebener Texte, wir wissen kaum etwas darüber, in welchem Maße diese ungeschriebenen, aber handlungsstiftenden Texte der pädagogischen Praktiker von der erziehungswissenschaftlichen Diskussion, die an den Hochschulen stattfindet, tangiert werden. Je mehr die pädagogischen Fachbereiche an den Universitäten gegenüber den Kollegen außerhalb der Universität zur "geschlossenen Gesellschaft" werden - auch in dem Sinne, daß der wissenschaftliche Nachwuchs immer mehr aus den eigenen Reihen kommt und immer weniger zum Beispiel aus den Schulen - wird die Entfremdung zwischen beiden pädagogischen Handlungsräumen fortschreiten. Auch das neue Wundermittel "Kommunikation" wird da nicht helfen, denn die Entfremdung ist keine persönliche, sondern eine wissenschaftsdidaktische.

Das Problem hatte die geisteswissenschaftliche Pädagogik schon gesehen, und sie versuchte ihre Texte vom Standpunkt des pädagogisch verantwortlichen Handelns aus zu schreiben, beziehungsweise aus der Bildungsperspektive des Kindes. Diesen Standpunkt kann eine sich sozialwissenschaftlich verstehende Erziehungswissenschaft nicht einnehmen, pädagogisches Handeln ist für sie lediglich ein Objekt der Forschung, und eine Kategorie wie "Verantwortung" ist kaum operationalisierbar.

Die "institutionelle Verfestigung" des pädagogischen Denkens führt unter anderem dazu, daß die Kritik am eigenen System ausgeblendet wird. Das gilt weniger im Hinblick auf die fachliche wissenschaftliche Diskussion, wohl aber bildungspolitisch.

Was in dieser Hinsicht richtig oder falsch ist, was "fortschrittlich" oder "reaktionär", wird immer weniger durch die Qualität der wissenschaftlichen pädagogischen Diskussion entschieden und immer mehr durch Resolutionen erziehungswissenschaftlicher Fachverbände beziehungsweise entsprechender Gewerkschaften, kurz: durch Politik. Diese enge Verflechtung von wissenschaftlicher Pädagogik und gesellschaftlicher Interessenvertretung ist höchst problematisch, weil damit die pädagogische Argumentation öffentlich unglaubwürdig wird, als Ausdruck einer Art von intellektueller Gewerkschaft für partielle Interessen erscheinen muß. Für die Zukunft müßte wieder sorgfältig zwischen den pädagogischen und den bildungspolitischen Perspektiven unterschieden werden. Die Pädagogik als Wissenschaft kann keine politische Verantwortung übernehmen, wohl kann und soll sie bildungspolitische Gegebenheiten und Konzepte unter Offenlegung des Maßstabs kritisieren. Verschwindet diese Trennung, dann wird die wissenschaftliche pädagogische Argumentation und Kritik zur bildungspolitischen Illoyalität innerhalb des eigenen Betriebes, beziehungsweise umgekehrt vermag der Gruppendruck Konformität zu erzwingen. Was wäre zum Beispiel, wenn die institutionell etablierte "Fachdidaktik" sich in dieser Form als Irrtum herausstellen sollte, daß die Prämissen, auf denen sie beruht, sich als nicht haltbar erweisen? Sie gründet sich ja

74

wesentlich auf die Zwecke, denen die sachliche Erschließung dienen soll. Wie nun, wenn diese Zwecke nicht mehr legitimierbar wären? Eine daran anknüpfende Grundlagendiskussion würde im Hagel von Resolutionen und Beschlüssen ersticken. Wenn Fachdidaktik und Fachwissenschaft sich gegeneinander abgrenzen, und wenn dies durch institutionelle Maßnahmen, zum Beispiel durch Prüfungsordnungen, auch noch untermauert wird, dann droht die Gefahr, daß die Fachdidaktik sich eine problematische Profilierung suchen muß. Schon heute sind Erklärungen zu Ausbildungsfragen voll von Leerformeln wie "pädagogische Handlungskompetenz" oder "Integration von Theorie und Praxis", die der Diskussion im Grunde entzogen sind und unter deren Schutz sich gleichwohl berufliche Partialinteressen, als plausible Zwecke getarnt, durchsetzen, die Sinn und Form des Studiums in erheblichem Maße bestimmen und Variationen kaum noch zulassen. Sie sind gleichsam institutionspolitisch vor wissenschaftlichen Diskussionen geschützt. Ähnlich problematisch können Studienordnungen sein. Um ihre Formulierungen wird ja zäh zwischen den hochschulpolitischen Gruppen gerungen, weil jede so viel von den eigenen Vorstellungen wie möglich durchsetzen möchte. Aber man muß sich darüber im klaren sein, daß jede inhaltliche Festlegung ein Studierverbot für anderes bedeutet - unter der Voraussetzung, daß die Studienzeit nicht vermehrt werden kann - und daß die Zwecke und Ziele des Studiums und die daraus abgeleiteten wissenschaftsdidaktischen Konsequenzen nicht der wissenschaftlichen Diskussion und Kritik entzogen werden dürfen.

In den letzten fünfzehn Jahren ist die Pädagogik von der Soziologie und Psychologie geradezu überwältigt worden, und sie hat versucht, sich dagegen zu behaupten, indem sie sich in eine als Sozialwissenschaft zu verstehende Erziehungswissenschaft umtaufte. Der ursprüngliche Gedanke war wohl, daß die anderen Grundwissenschaften zur empirischen und systematischen Aufhellung der pädagogischen Probleme beitragen sollten, wie sie sich aus der Sicht des Handelns stellen. Herausgekommen ist dabei eine je eigentümliche Definition des pädagogischen Handelns. Unter soziologischem Aspekt, so, wie er sich durchgesetzt hat, ist pädagogisches Handeln entweder politisches Handeln, insofern die je ablaufende "Sozialisation" nur durch Veränderung der diese beeinflussenden Bedingungen gebessert werden kann, oder Reproduktion und Verstärkung der gegebenen Sozialisationswirkungen; "Bildung" wird zur "Qualifikation", also ihres Anteils an Innerlichkeit, Nutzlosigkeit und Sinnhaftigkeit beraubt zugunsten präzis beschreibbarer Leistungsfähigkeiten an Sachen und Menschen. Von den an sich möglichen psychologischen Einflüssen hat sich weitgehend durchgesetzt die Vorstellung eines pädagogischen Handelns, das für vorgegebene Ziele die sozial-emotionalen und unbewußten Widerstände zu überwinden beziehungsweise zu nutzen weiß.

Es ist eben diese Umdefinition des pädagogischen Handlungsbegriffes, die

75

das Kernproblem ausmacht, aus dem die meisten anderen geradezu zwangsläufig sich ergeben. Die anderen Grundwissenschaften sind nicht zu "Hilfswissenschaften" für pädagogische Fragestellungen geworden, sondern umgekehrt hat sich die Pädagogik in Soziologie und Psychologie weitgehend aufgelöst.

Dagegen möchte ich gern festhalten, was mich nach wie vor an "meiner" Pädagogik fasziniert.

1. Pädagogische Probleme sind für jeden Menschen existentielle Fragen von hoher persönlicher Bedeutung. Sie betreffen unseren Alltag, den Umgang der Generationen, das Leben der Eltern, das Heranwachsen unserer Kinder, und sie sind verbunden mit tiefgehenden Erfahrungen der Freude, der Trauer, der Angst und der Hoffnung. In der Pädagogik sind wir Opfer und Täter zugleich. Wer sich mit diesen Fragen beruflich beschäftigen darf, kann dabei ständig an seiner Identität arbeiten, er wird selbst unweigerlich zum Gegenstand seiner Studien.

2. Pädagogik ist jedermanns Alltagshandeln. Jeder bringt also Erfahrungen darüber mit. Pädagogik zu lehren heißt also nicht, in Neuland einzuführen, sondern eher: Bekanntes bewußtmachen, ordnen, erweitern, vertiefen, differenzieren, es mit systematischen Überlegungen, mit empirischen Forschungsergebnissen oder historischen Varianten konfrontieren, so daß zur bisherigen Erfahrung eine produktive Distanz entsteht. Mit anderen Worten: Pädagogik ist ein Bildungsfach par excellence, sie sollte allgemeines Schulfach werden - schon deshalb, weil es kaum ein anderes Schulfach geben dürfte, das derart zur Reflexion des Alltagslebens zwingt. Pädagogische Handlungen sind - auch bei unseren Klassikern - keine große Taten, die Geschichte machen könnten - Geschichte macht nur das, was Politiker daraus machen - sondern relativ alltägliche, die immer gleich an menschliche Grenzen stoßen: Da ist etwa das Kind, das der Macht oder der besseren Einsicht der Erwachsenen ausgeliefert ist, der Vater, der seiner Erziehungsfunktion in der "vaterlosen Gesellschaft" ratlos gegenüber steht, der Sozialpädagoge, der bemerkt, daß er seine Fürsorgefälle weniger heilt als verwaltet, der Lehrer, der entdeckt, daß er seine Aufmerksamkeit und seine Förderung nie allen Schülern gleichermaßen zuteil werden lassen kann. So gesehen ist Pädagogik eine sehr menschliche Wissenschaft und Praxis, eher eine Sache des leisen Nachdenkens als der lauten Polemik.

3. Für die Pädagogik ist die didaktische Dimension konstitutiv, das heißt sie ist ihrem eigenen Sinn nach auf eine möglichst weite Verbreitung ihrer Einsichten und Erkenntnisse angewiesen. Was wären ihre Erkenntnisse wert, wenn sie nicht für Lehrer, Sozialpädagogen und Eltern formuliert würden? Sie konstituiert sich durch diese Aufgabe des "Zwischenhandels". Verbannt in den Produktionskreislauf der Universität wäre sie nichts als Philosophie, Soziologie oder Psychologie "aus zweiter Hand". Auch die Hochschullehre selbst ist von dieser didaktischen Dimension bestimmt, und

76

es ist schon faszinierend zu erleben, wie dieselben Texte (zum Beispiel über das "pädagogische Verhältnis") nicht nur individuell, sondern auch generationentypisch auf gänzlich verschiedene Vorerfahrungen treffen. Was zum Beispiel die 68er Generation interessierte beziehungsweise betroffen machte - zum Beispiel die politisch-ideologischen Implikationen - interessiert heute kaum noch jemanden. Heute stehen die menschlich-elementaren, die vitalen und emotionalen, also die eher irrationalen Momente im Mittelpunkt des Interesses. Hält man es didaktisch für geboten, jeweils alle wichtigen Aspekte des Themas zur Geltung zu bringen, so muß man bei jeder Generation andere Akzente setzen. Derartige Veränderungen in den pädagogischen Vorerfahrungen signalisieren zugleich Wandlungen in der pädagogisch-politischen Kultur überhaupt. Der Umgang mit jüngeren Generationen in der Schule wie in der Hochschule enthält eine wichtige geistige und menschliche Chance zur Überprüfung von Positionen und Intentionen, eine Chance, ständig dazuzulernen. Wie groß immer der Wissensvorsprung des Lehrenden sein mag, über die Erfahrung des Jüngeren kann er nicht verfügen, und die gibt ihm eine relativ selbständige Position auch in der wissenschaftlichen Diskussion. Das läßt, auch wenn die Gegenstände sich ständig wiederholen, die wissenschaftliche Arbeit interessant bleiben.

77

140. Wozu noch Jugendarbeit? (1984)

(In: deutsche jugend, H. 10/1984, S. 443-449)

(Der folgende Text ist die leicht überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten am 8. September 1984 in der Evangelischen Akademie Loccum.)

Auf den ersten Blick scheint die Titelfrage geradezu abwegig zu sein. Haben wir nicht genug Probleme in und mit der jungen Generation, zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit, mangelhafte Integration ausländischer Jugendlicher, abweichende jugendliche Subkulturen von der Drogenszene bis zum Neonazismus?

Niemand wird dies bestreiten; aber es bleibt die Frage, ob dies Aufgaben der Jugendarbeit sind, jedenfalls wenn man sich an den herkömmlichen Maßstäben orientiert. Die sozialpädagogische Versorgung von Randgruppen war niemals zentrale Aufgabe der Träger der Jugendarbeit, sondern der Wohlfahrtsverbände. Das schließt nicht aus, daß zum Beispiel Jugendverbände auch in Notsituationen sozialpädagogische Aufgaben zeitweilig übernahmen (zum Beispiel in den Jahren vor 1933), aber ihre eigentliche Aufgabe war das nicht. Sie bestand vielmehr darin, sogenannten "normalen" Jugendlichen ein "jugendgemäßen Leben" zu ermöglichen, ihnen in der Freizeit interessante Lernangebote zu machen, sie an einen Erwachsenenverband politisch und ideell zu binden.

Gewiß gibt es dies alles auch heute noch, aber doch wohl mit abnehmender Tendenz. Vor allem aber: die neuen Bewegungen in der jungen Generation (Friedensbewegung, ökologische Bewegung, Alternativen) artikulieren sich außerhalb der etablierten Jugendarbeit, scheinen ihrer nicht zu bedürfen; eine Ausnahme ist hier vielleicht die Evangelische Kirche, aber wenn ich recht sehe, öffnet sich die Kirche im ganzen diesen neuen Bewegungen, ohne daß dies ein zentraler Kern ihrer Jugendarbeit wäre. Die etablierte Jugendarbeit scheint randständig geworden zu sein, wie zumindest ein Teil der jungen Generation überhaupt; Grund genug, sich einige Veränderungen in der Jugendarbeit bewußt zu machen, bevor wir nach ihrer Zukunft fragen.

443

Funktionswandel jugendlicher Freizeit

Die erste Veränderung betrifft den gesellschaftlichen Status der Jugendlichen überhaupt. Vom Anfang der bürgerlichen Jugendbewegung an bis etwa Mitte/Ende der fünfziger Jahre war der Jugendstatus als Präludium des Erwachsenenstatus gesellschaftlich verankert. Wichtige Erwachsenenprivilegien (Sexualität; Freizeitautonomie) blieben Kindern und Jugendlichen vorenthalten und diese galten nicht als selbständige öffentliche Subjekte (zum Beispiel mit eigenen politischen Interessen), sondern als vor den vollen Ansprüchen der Erwachsenen (Berufsarbeit) und vor den Zumutungen der Erwachsenenwelt (Jugendschutz) zu schützende Personen, deren Beaufsichtigung, Kontrolle und gesellschaftliche Vertretung im wesentlichen die Familie übernahm. Die Angebote der Jugendarbeit waren hier ein Spielraum, dessen Grenzen kontrolliert blieben, der aber doch ein gewisses Maß an autonomer Sphäre bedeutete. Jugendarbeit hatte also in dieser Struktur durchaus eine emanzipatorische Funktion. Gerade dies war vielfach die Attraktivität der Jugendarbeit, daß sie nämlich einen relativen Auszug aus dem Alltag von Familie, Schule und Beruf bedeutete mit eigentümlichen Erfahrungs- und Erlebnismöglichkeiten wie jugendlicher Gemeinschaft, Experimente mit dem anderen Geschlecht usw.

Diese Kombination von Schutz und produktiven Entwicklungsangeboten ist heute weitgehend entfallen. Unsere Kultur ist generationsunspezifisch geworden (Beispiel Fernsehen) und die Erwachsenenprivilegien Sexualität und Freizeitautonomie werden heute vielfach "kampflos" schon in der späten Kindheit selbstverständlich. In dem Maße aber, wie dieser Prozeß fortschreitet, entfallen auch die traditionellen Motive und Voraussetzungen für Jugendarbeit: die traditionelle Jugendarbeit hatte zur Voraussetzung eine relativ starke Integration des Jugendalters, seine gesellschaftliche Kontrolle und seine Definition als Objekt pädagogischer Bemühungen.

Diese Vergesellschaftung des Jugendalters - so möchte ich diesen Prozeß nennen - wird unterstützt und forciert durch eine Egalisierung der traditionellen kulturellen Milieus im Rahmen der Freizeitkultur. Die alten kulturellen Milieus (Bildungsbürgertum; Kirchen; Arbeiterbewegung) haben demgegenüber ihre Bedeutung verloren, vermögen keine kulturellen Maßstäbe mehr zu setzen, an denen sich junge Menschen orientieren, mit denen sie sich identifizieren könnten. Die weltanschaulichen "Grundrichtungen" der Erziehung, die als erzieherisch unverzichtbar in den fünfziger Jahren galten und lange zur Diskriminierung der "offenen", eben weltanschaulich nicht gebundenen Jugendarbeit führten, sind weitgehend wirkungslos geworden. Die Jugendlichen wie auch die Erwachsenen sind als Individuen gleichsam "gesamtgesellschaftlich unmittelbar" geworden: die kulturellen Einheitswirkungen der Massenmedien treffen nicht mehr auf kollektiv verbindliche Deutungsmuster, die die Informationen und Normen zu interpretieren und ihnen damit Sinn zu geben vermögen. Jugendarbeit war ja von Anfang an eine spezifische Form der Freizeitgestaltung, die sich deutlich und nicht selten auch polemisch gegen gesellschaftliche Konventionen abgrenzte: Volkslied statt Schlager, Wandern statt Touristik, Volkstanz statt Tanzstunden-Tanz, Theater statt Kino, Selbermachen statt Kaufen usw. Die Geschichte der Jugendarbeit als eines spezifischen Freizeitangebotes ist aber die Geschichte zahlloser Niederlagen gegen die Erwartungen und Angebote jener egalisierenden Massen- und Konsumkultur. Die Angebote der Jugendarbeit wurden immer weniger konkurrenzfähig, sie können sich teilweise nur dadurch noch halten, daß sie es billiger machen: Disco im Jugendheim, subventionierter Sozialtourismus usw. Seit spätestens Mitte der fünfziger Jahre findet sich die Klage, daß die Jugendlichen, die sich nun auch etwas leisten können, eine Konsumhaltung an den Tag legten und die Angebote der Jugendarbeit an dem maßen, was ihnen der kommerzielle Sektor bot. Ein wichtiges Datum in diesem Zusammenhang ist die Erfindung und Verbreitung der Rock'n'Roll Musik Mitte der fünfziger Jahre. Mit ihr und den entsprechenden Folgewirkungen - Tänze, Moden usw. - begann die kommerzielle

444

Ausbeutung des Jugendalters, der die Jugendarbeit mehr oder weniger erliegen mußte - sei es durch Anpassung, sei es durch Untergang. Neu daran war, daß zum ersten Mal eine Unterhaltungsmusik für ein jugendliches Publikum gemacht wurde, während bis dahin Unterhaltungsmusik und Tanzschlager nicht für eine bestimmte Generation angeboten wurden.

Fazit: Die Jugendarbeit hat im Freizeitsystem keinen eigenen Fundus mehr, von dem her sie ihre besondere Bedeutung gewinnen könnte.

Herkömmliche Legitimationen sind ausgereizt

Das erklärt auch ihre eigentümliche Theorielosigkeit in der Gegenwart, ihren Praktizismus. Nun muß "Theorie" nicht unbedingt erziehungswissenschaftliche Theorie sein. Die entstand erst Anfang der sechziger Jahre und hatte einen durchaus partikularen, um nicht zu sagen berufspolitischen Hintergrund. Erziehungswissenschaftliche Theorien brauchten diejenigen, die - akademisch gebildet - als Hauptamtliche tätig wurden und ihre vom Herkömmlichen abweichenden Konzepte und Maßnahmen gegenüber Trägern und Geldgebern rechtfertigen mußten. Dies war auch ein Grund für die zeitweilige Beliebtheit antikapitalistischer Theorien in der Jugendarbeit; denn diese eigneten sich vorzüglich dazu, den eigenen beruflichen Status politisch wie pädagogisch gegenüber konkurrierenden Ansprüchen wie Schule und Politik abzugrenzen und herauszuheben.

Abgesehen von derartigen wissenschaftsorientierten Theorien fehlt der Jugendarbeit auch inzwischen eine "Theorie" im Sinne einer von der Öffentlichkeit zugeschriebenen allgemeinen Bedeutung. Nach 1918 zum Beispiel wurde trotz der finanziellen Notlage der Jugendarbeit große öffentliche Aufmerksamkeit geschenkt, einfach weil der nachwachsenden Generation eine solche Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das hatte im wesentlichen zwei Gründe: Einmal sollte die Jugend geschützt werden vor den als negativ eingestuften Einflüssen der kommerziellen Freizeitangebote (Kino, Vergnügungsgewerbe) und demgegenüber zu einem positiven, nämlich "jugendgemäßen" Freizeitverhalten animiert werden. Der zweite Grund war prinzipieller: Nach dem verlorenen Krieg setzte man die Hoffnung auf eine nationale Erneuerung in hohem Maße auf die Jugend, deren "Pflege" deshalb im besonderen nationalen Interesse liegen mußte. Diese Hochschätzung des Jugendalters führten die Nationalsozialisten auf ihre Weise bekanntlich fort.

Nach 1945 fürchtete man die Jugend und setzte zugleich erneut Hoffnungen auf sie. Die Furcht galt dem Weiterleben der Naziideologie in der jungen Generation, die Hoffnung der Vorstellung, daß gerade die junge Generation fähig und bereit sein möge, den neuen demokratischen Prinzipien und Verhaltungsweisen zu folgen. Dieser politische Impetus war das entscheidende Motiv für die relativ zügige Wiederbelebung der Jugendarbeit nach 1945. Als dieses Motiv Ende der fünfziger/Anfang der sechziger Jahre mehr und mehr gegenstandslos wurde - die "skeptische Generation" (Schelsky) hatte mit der Naziideologie nichts mehr im Sinn, sondern genoß die Vorteile der demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung, ohne sich besonders dafür zu engagieren - verlegte sich die Legitimation der Jugendarbeit auf den Bildungsaspekt, keineswegs nur auf den politischen. Dabei spielte bereits die schon erwähnte Professionalisierung eine Rolle, denn abgesehen von den sozialistischen Jugendverbänden, bei denen "Bildung" im Sinne von Vorbereitung auf das sozialistische Leben und Handeln von Anfang an eine bedeutende Rolle spielte, ging es in der bürgerlich-kleinbürgerlichen Tradition der Jugendarbeit nie um Bildung, sondern um die erzieherische Bedeutung einer bestimmten Form des Gemeinschaftslebens, also eher um so etwas wie "funktionale Erziehung", die nur am Rande verbalisiert und so gut wie gar nicht theoretisiert wurde. Nun - Anfang bis Mitte der sechziger Jahre - entstand die Vorstellung von Jugendarbeit als einer "dritten Erziehungs- und Bildungsinstitution", neben Familie und Schule. In der Tat schienen die Felder der Jugendarbeit hier große

445

Chancen zu enthalten, waren sie doch - im Unterschied zur Schule - gekennzeichnet durch Freiwilligkeit der Teilnahme, einen offenen "pädagogischen Bezug" und minimale Reglementierungen im Hinblick auf Inhalte und Methoden. Der Selbst- und Mitbestimmung im Lehren und Lernen schien ein weiter Spielraum offenzustehen.

Daß dieses Konzept dennoch nur begrenzten Erfolg hatte, hatte sicher eine ganze Reihe von Gründen, von denen einige schon erwähnt wurden (Egalisierung des Jugendstatus mit dem Erwachsenenstatus; der Sieg der massenmedial verbreiteten Freizeit- und Konsumkultur). Hinzu kommt, daß die Schule sich veränderte, Methoden und Kommunikationsformen der Jugendarbeit aufnahm und ihren didaktischen Blick von den Sachdimensionen auf die Beziehungsdimensionen lenkte.

Wenn diese Tendenz anhält, könnte die paradoxe Situation entstehen, daß die Jugendarbeit morgen mit Bildungsformen Erfolg hat, die sie gestern noch an der Schule kritisiert hat: Wer in der Schule die Beziehungsfaxen dicke hat und ohne solche Umschweife zur Sache kommen möchte, findet sich vielleicht demnächst in entsprechenden Bildungsangeboten der Jugendarbeit wieder.

Fazit: Die Jugendarbeit hat gegenwärtig keine überzeugende "Theorie", weder im wissenschaftlichen noch im gesellschaftlichen Sinne, kein tragfähiges Selbstverständnis, wozu sie eigentlich da und nütze sein könne.

Und das hat wesentlich damit zu tun, daß unsere Gesellschaft für ihre Zukunft - im Unterschied zu früheren Zeiten - des jugendlichen Potentials nicht mehr zu bedürfen glaubt. Jugend erscheint heute eher als ein lästiger kollektiver Sozialfall, als eine randständige Gruppe, die irgendwie mit durchgefüttert werden muß. Das sieht man deutlich am gegenwärtigen Umgang mit der Jugendarbeitslosigkeit: Früher galt sie nicht nur als arbeitsmarktpolitisches statistisches Problem, sondern als eine entwicklungspsychologische, also pädagogische Katastrophe in jedem Einzelfall.

Verlust an kreativer Vielfalt

In diese Theorielücke ist die Pädagogisierung, vielleicht genauer: die Sozialpädagogisierung der Jugendarbeit gestoßen. Die zunehmende Professionalisierung der Jugendarbeit hat einige Probleme verursacht, die wir uns klarmachen sollten. Wie schon gesagt, wurde sie nötig in dem Maße, wie die Jugendarbeit sich als eigentümliche Erziehungs- und Bildungsinstitution verstand. Mit einer solchen Zielsetzung waren die herkömmlichen ehren- und nebenamtlichen Helfer, sofern sie nicht ausgebildete Pädagogen waren, überfordert. Ein wichtiger Vorteil der Professionalisierung ist zweifellos die damit verbundene Institutionalisierung, die immerhin eine finanzielle Mindestausstattung garantiert. Die Nachteile dieser Entwicklung sind vor allem folgende:

- Die professionellen Pädagogen sind in ganz anderem Maße abhängig von ihren Trägern und Geldgebern als ehren- und nebenamtliche Mitarbeiter; insofern ist die Professionalisierung der Jugendarbeit das Vehikel ihrer Bürokratisierung, die wiederum den ursprünglichen Freiraum der Jugendarbeit erheblich beschnitten hat. Die Rechnungshöfe sind inzwischen die heimlichen Direktoren der Jugendarbeit geworden.

- Früher war die Jugendarbeit für die meisten professionellen Pädagogen ein Durchgangsstadium, in dem man einige Jahre tätig war, in dem man eine Menge Erfahrung sammeln konnte, die man dann in den eigentlichen pädagogischen Berufen (Sozialarbeit, Schularbeit, aber auch in der Verwaltung) verwenden konnte. Jedenfalls war klar, daß man Jugendarbeit nur für eine relativ kurze Zeit seines Berufslebens betreiben konnte. Die gegenwärtige Arbeitsmarktlage zwingt jedoch dazu, den einmal erworbenen Arbeitsplatz möglichst lange festzuhalten, was ganz unausweichlich zur Verringerung von Spontaneität und Kreativität und zu einer Arbeitnehmer-Mentalität - striktere Trennung von Arbeit und Freizeit - und somit im Endergebnis zu einer Verschulung führt.

- Die Jugendarbeit bietet das an, was die dort tätigen Profis können. Sind die Profis Pädago-

446

gen, so heißt das, daß sie ihre Qualifikationen weniger von bestimmten Sachkenntnissen her einschätzen als von ihrer Beziehungsfähigkeit zu den Jugendlichen her. Ihr Selbstbewußtsein resultiert nicht daraus, daß sie etwas können, was andere nicht können, zum Beispiel ein Motorrad reparieren, ein Gedicht interpretieren, einen Fernsehfilm analysieren, Gitarre spielen, das Grundgesetz oder Hitlers Machtergreifung erklären. Vielmehr beruht das professionelle Selbstbewußtsein darauf, daß man nach bestimmten psychologisch-pädagogischen Regeln und Maximen mit anderen, zum Beispiel mit den Jugendlichen umgehen kann, zum Beispiel Konfliktlösungsverfahren einbringen und menschlich verständnisvolle Gespräche führen kann. Ich halte diese Fähigkeiten gerade in der Jugendarbeit für ungemein wichtig, aber wenn sich dieser sozialpädagogische Typus einseitig durchsetzt, dann wird die Vielfalt der Möglichkeiten ungemein reduziert. Es liegt nahe, daß dieser Typus den Erwartungen der Sozialpolitik, randständige Gruppen möglichst zu beschäftigen und sie möglichst unauffällig zu halten, durchaus entgegenkommt. Andererseits ist dieser Typus besonders anfällig für eine Überidentifikation mit den Meinungen, Wünschen, Interessen und Bedürfnissen seiner Partner, eben weil sein berufliches Selbstbewußtsein in hohem Maße auf Anerkennung durch die Partner, auf deren positive Rückmeldungen angewiesen ist.

- Damit ist ein letzter Aspekt der pädagogischen Professionalität bereits angesprochen: nämlich die Tendenz zur ständigen Expansion der Pädagogisierung. Wer als Student bzw. als Lehrer in seiner eigenen Freizeit zum Beispiel eine Kinderfreizeit leitet, verhält sich bis zu einem gewissen Grade defensiv, d. h. er ist froh, wenn vieles ohne ihn von selbst läuft. Wer dagegen so etwas im Rahmen einer hauptamtlichen Tätigkeit macht, neigt viel eher dazu, sich für überflüssig zu halten oder ein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn die Kinder sich auch ganz gut ohne ihn amüsieren.

Verallgemeinert gesagt: Die pädagogische Profession drängt dazu, zu planen, zu organisieren, Freiräume durchzugestalten, anstatt sich auf das Arrangement von Bedingungen und Voraussetzungen zu beschränken, im Rahmen derer die anderen ihr gemeinsames Leben selbst gestalten können. Die Sozialpädagogisierung der Jugendarbeit führt fast unausweichlich dazu, die jugendlichen Partner von vornherein als defizient zu definieren, als mit Mängel behaftet, die man beseitigen müsse; das aber hat Folgen für das "pädagogische Verhältnis": Die Pädagogen bekommen eine Dominanz, die nicht aus ihrer fachlichen oder sonstigen Qualifikation resultiert, sondern eben aus der vorgängigen Definition ihrer Partner, was insofern die Chancen des pädagogischen Feldes Jugendarbeit gefährden muß.

Teilweise reagiert das sozialpädagogische Selbstverständnis darauf mit der These, daß "Normalität" und "Unnormalität" nicht mehr klar zu unterscheiden seien, daß vielmehr angesichts der bedrohlichen gesellschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungen mehr oder weniger alle Menschen zu einer defizienten Existenz gezwungen seien. Abgesehen davon, daß diese These eine Totalisierung des sozialpädagogischen Denkens und Handelns zur logischen Folge hat - ähnlich sind gewisse psychoanalytische Deutungen einzuschätzen, nach denen wir alle in unserer frühen Kindheit mehr oder weniger kaputtgemacht worden seien - kann keine Gesellschaft und keine soziale Gruppe bei Strafe ihrer Identität und Handlungsfähigkeit ohne die Vorstellung existieren, sie sei alles in allem "normal", was einschließt, ein gewisses Maß an persönlicher wie gesellschaftlicher Problematik ebenfalls als "normal" zu erklären.

Ist Jugendarbeit anachronistisch?

Fazit: Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die überlieferte Jugendarbeit sind weitgehend entfallen, die Jugendarbeit, wie wir sie seit den Erfindungen der bürgerlichen Jugendbewegung kennen, ist historisch gegenstandslos geworden.

Weitgehend aufgehoben sind vor allem der spezifische Jugendstatus und die spezifischen kulturellen Normen; die Folge ist eine große Verunsi-

447

cherung hinsichtlich des Selbstverständnisses und eine theorielose, wenn auch keineswegs folgenlose Professionalisierung. Dies muß nun keineswegs heißen, daß eine Jugendarbeit, die sich nicht von vornherein als Randständigen-Arbeit versteht, künftig keine Chance mehr hätte. Zunächst einmal werden die Erwachsenenorganisationen fortfahren, auf dem Markt des vergesellschafteten Jugendalters um ihren Nachwuchs zu werben. Und sie werden dabei - wie bei jeder anderen Werbung auch - sich ihrem Publikum anpassen müssen.

Von den Jugendlichen aus gesehen wird jedes Nachdenken über die künftige Jugendarbeit wohl von folgenden Fragen ausgehen müssen: Gibt es Bedürfnisse und Erwartungen, die vom alltäglichen Freizeitsystem nicht oder nur ungenügend befriedigt werden? Gibt es pädagogische oder politische Gründe dafür, diese Bedürfnisse und Erwartungen ernst zu nehmen? Und wie, auf welchem Wege und mit welchen Mitteln kann man das tun?

Eine hinreichende pädagogische Begründung ist schon, wenn Menschen etwas lernen wollen - das ist nicht nur kognitiv gemeint - das ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten steigert.

Aber so simpel diese Fragen erscheinen mögen, so sind sie doch sehr schwer für die Zukunft zu beantworten. So scheint die gegenwärtige Technik- und Zivilisationsfeindschaft alte Ideen der Jugendarbeit wieder lebendig zu machen: Selbermachen statt Kaufen, das Erlebnis emotionaler Gleichgestimmtheit statt individualisierender und in diesem Sinne entfremdender analytischer Rationalität. Aber niemand weiß, ob nicht die nächste junge Generation in einigen Jahren wieder ganz andere Bedürfnisse artikuliert. Die Orientierung an den jeweils geäußerten Bedürfnissen und Erwartungen allein kann kein stabiles Selbstbewußtsein für die Jugendarbeit begründen.

Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir das Problem der Identität angesichts kultureller Mehrdeutigkeit zum Zentrum der Überlegungen machen. Dieses Problem ist ein epochales und tritt uns beim alten Wandervogel ebenso entgegen wie in der Gegenwart. Den Begriff Identität meine ich hier in einem umgangssprachlichen, erfahrungsorientierten Sinne: Identität hat ein Mensch, der sich befriedigend die Fragen beantworten kann: Wer bin ich? Was kann ich? Wozu bin ich da? Dies schließt die Beantwortung des Gegenteils mit ein: Wer bin ich nicht bzw. will ich nicht sein? Was kann ich nicht? Wozu bin ich nicht da? Und das epochale Problem besteht darin, daß die Beantwortung dieser Fragen nicht mehr einfach durch die Identifikation mit einem Kollektiv - zum Beispiel Kirche oder Arbeiterbewegung - zu finden ist, sondern weitgehend aus der eigenen Innerlichkeit heraus erfolgen muß. Unsere klassischen Jugendtheorien gingen davon aus, daß das Jugendalter mit diesem Problem seine besonderen Schwierigkeiten habe. Aber auch das hat sich geändert: Stichworte wie Midlife-crises und die Zahl der Scheidungen zeigen an, daß es in der Biographie Erwachsener zumindest Phasen gibt, die ähnlich problematisch sind.

Daraus mag sich der Hinweis ergeben, daß die Jugendarbeit vielleicht gut daran tut, wenigstens gelegentlich das Getto der Gleichaltrigkeit zu durchbrechen und generationsübergreifende Angebote der Bildung, der Besinnung, des Gesprächs zu machen. Vermutlich ist es kein Zufall, daß die großen gegenwärtigen politisch-kulturellen Bewegungen (Friedensbewegung, ökologische Bewegung) generationsübergreifend sind. Mit scheint, daß die Grenzen zwischen Jugendarbeit und Erwachsenenbildung immer fließender geworden sind und noch werden müssen, und manches spricht dafür, die Gettoisierung des Jugendalters nicht noch pädagogisch zu verschärfen. Die kulturelle "Gleichschaltung" der Generationen enthält auch neue Chancen für ihre Beziehungen.